単なる雑文。誰かの参考になるかどうかは不明。

楽天ひかりを契約してPPPOEによるipv4でのネット接続は問題なく運用できていたが、速度面で不安定なため高速なネット環境を実現したかったので新しくipv6に対応したルータを購入して設定してみた。楽天ひかりはipv6での接続に対応しているということだったので。(クロスパスとかいう名前らしい)

自宅サーバとipv6

自宅サーバ環境でipv6(ipoe)接続を利用するには色々と問題があるというのを事前に調べていた。ipv6で接続する場合の特徴としては

- ipoeでは特定のポートを開放することができない場合がある

- idとかパスワードを設定することなくLANケーブルをPCと接続しただけでインターネットにつながる

- 混雑したipv4のトラフィックを避けることで通信が快適になる。なのでipv6ではあるもののipアドレスはipv4が割り当てられる。

というぐらいの知識しか私にはない。

自宅サーバ環境を構築するには、PPPOEパススルーというルータの機能を使うことによって、ipv6で接続しつつ、別途ルータを追加してpppoeでの接続も併用するというような方法ができそうだったので当初はそうするつもりでいた。(ルータを通販で注文して届くまでの間で適当に構想を練ってただけ)

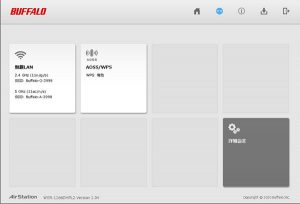

BUFFALO WSR-1166DHPL2/N

購入したルータはバッファローの一番安いモデル。エントリークラス向けのためか管理画面がおそろしく簡素になっている。

購入したルータはバッファローの一番安いモデル。エントリークラス向けのためか管理画面がおそろしく簡素になっている。

ipv6対応ルータの設置・接続

ルータを設置して、電源を繋いで、ONUから伸びてPCに接続していたLANケーブルをルータに挿して、そしてルータとPCをLANケーブルで接続して終わり。すると、特に設定することもなくipv6で勝手に接続が完了して普通にネット接続できるようになった。

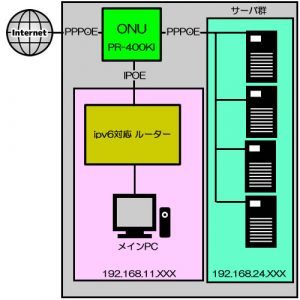

ipv6接続完了後の自宅ネットワーク状況

私の自宅サーバ周りのネットワーク状況は画像のような感じになっている(正確かどうかは不明)

私の自宅サーバ周りのネットワーク状況は画像のような感じになっている(正確かどうかは不明)

どういう状況かというと、PPPOEとIPOEが併存しているような構成となっている。ipv6でつながるようになったら既存のpppoeによるipv4は無効にでもなるのかと思っていたがそのままの状態で運用できる様子(楽天ひかり特有の状況なのかもしれない)。そしてipv6対応のルータを追加したことによりメインPCのLANのipアドレス範囲は192.168.11.XXXに属するようになった。pppoe環境ではLANは192.168.24.XXXの範囲で運用していて、2つの範囲のLAN環境となった。ipアドレスについてもpppoeとipoeで2つのipv4のアドレスとなった。(ipv4が枯渇したせいでipv6を使った回線に移行したのにまさかipv4が増えるとは・・・)

メインPCと自宅サーバ群は同じLAN内に存在していないため通信するには普通のレンタルサーバを借りたときのようなそのpppoe環境のipアドレスまたはドメインを指定することで通信することで一応できる。自宅サーバで同じ回線を使っているのに何か不思議な感じではあるが、特に不自由な感じは今のところない。不都合が起こっていざとなったらケーブル差し替えてメインPCをサーバ群のLAN内に接続すればいいので。

pppoeを残したまま併存できると思ってなかったのでこのようなネットワーク状況となった。(というかipv6対応ルータを接続した以外で大したことはしていない)

無線LANアダプタでも使って、有線はipv6で、無線はpppoeの方に接続してとネットワークの管理画面から有効・無効を切り替えるような方法もありかもしれないと構想中。またはPCIeスロットにlanカードを追加してサーバ群のlanと別途繋ぐとかそういうことはできないものだろうか・・・。(その場合はPPPoEのインターネット接続は無効とかなんとかしないといけないだろうけどやったことないのでわからない)

当初の予定ではipv6ルータの下にpppoe接続のための別のルータを繋いでその下にサーバ群を配置するつもりでいたが、スッキリしている現状のネットワーク構成でやれるのならこのほうがいいと思う。一応ipv6ルータに別途ルータを接続してpppoe接続を試してはみたが、その別途追加したルータの機能不足か私の設定ミスかわからないがうまくいかなかった。(ipアドレスの範囲が被ってるとかなんとかで)

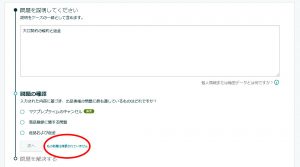

サーバが複数ある場合外部から個別にアクセスする方法は、PR-400KIの詳細設定にある静的IPマスカレード設定で対応することができそうだった。サーバの宛先ipアドレスと宛先ポートを指定できるので適当なポート番号を設定して変換することができる。

有線LANと無線LANの同時接続

有線と無線で切り替えて・・・と思っていたが、切り替える必要はなく両方とも接続を維持して利用することができる様子。上記の例でいくと192.168.24.XXXと192.168.11.XXXの2つのLAN環境に属していることになっている。そういうことをすると競合というかこんがらがって無理なのではとおもっていたのだが普通につながっていて困惑気味。グローバルIPはどうなるのかなと思って確認するとipv6の方が採用されている様子だった。